1. Über die Entwicklung der Flüssigkristalldisplays (LCDs)

Bereits 1888 entdeckte T. Reinitzer die Eigenschaften von Flüssigkristallen. Dieser Begriff widerspricht sich eigentlich selbst, denn normalerweise kann ein Stoff, der einen regelmäßigen kristallinen Aufbau hat, nicht flüssig sein. Doch gerade diese einzigartige Kombination ermöglicht es, diese Stoffe in Flachdisplays einzusetzen. Doch erst bei ihrer Wiederentdeckung in den 60er Jahren erkannte man, daß Flüssigkristalle ihre optischen Eigenschaften im elektrischen Feld verändern. Weitere zehn Jahre vergingen, bis erste LC-Displays (LCD = Liquid Crystal Display) in Taschenrechnern und Armbanduhren zum Einsatz kamen. In Japan wurde 1983 das erste kommerzielle LCD für Computer vorgestellt und weitere zehn Jahre später erreichten die Flachbildschirme ansehnliche Marktanteile. Dieser Umstand ist auf die rasche Entwicklung tragbarer Computer zurückzuführen. Anfangs noch schwarz/weiß wurden sie über Graustufen bis hin zu den heutigen High-End-TFT-Displays in 21 Zoll mit einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixeln entwickelt, die sich bereits als Monitorersatz bewähren. Und die Entwicklung geht weiter.

2. Die Eigenschaften der Flüssigkristalle

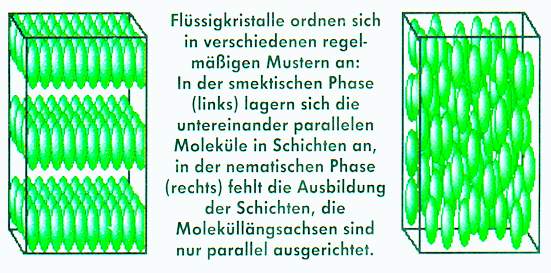

Flüssigkristalle (Liquid Crystal/LC) sehen aus wie eine milchige Flüssigkeit. Diese besteht aus organischen, stäbchenförmigen Molekülen, die sich hauptsächlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammensetzen. Die Moleküle haben nun die Eigenschaft, sich entlang ihrer Längsachse parallel auszurichten. Dies nennt man die nematische Phase (siehe Abb.). Die smektische Phase hingegen, in der sich spezielle LC-Moleküle zusätzlich noch in regelmäßigen Schichten anordnen, ist für moderne LCDs nicht relevant. Die "chemische Suppe" muß so gemischt sein, daß die Flüssigkeit innerhalb des Arbeitstemperaturbereichs ihre Eigenschaften und ihre Phase möglichst nicht ändert.

3. Der Aufbau des Displays

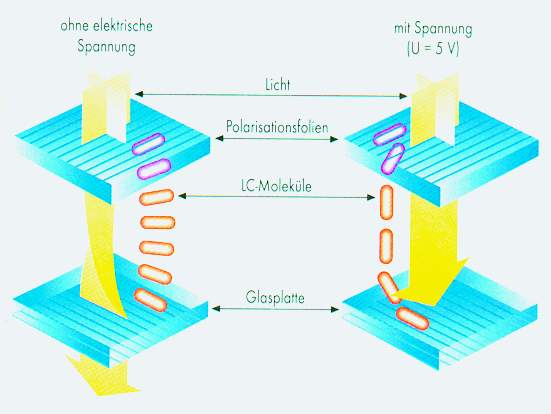

Liquid Crystal Displays (LCDs) bestehen aus zwei Glasplatten, auf die eine hauchdünne leitende Schicht, die zur Ansteuerung der Bildpunkte dient, aufgeätzt ist. Da diese Lichtdurchlässig sein muß, besteht sie aus Indiumzinnoxid (ITO). Auf jede Platte ist eine Polarisationsfolie aufgeklebt. Licht besteht nach der klassischen Physik aus elektromagnetischen Wellen, die orthogonal zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingen. Fallen diese nun auf einen Polarisationsfilter, so bleibt nur eine Schwingungsebene des Lichts übrig. Man spricht von polarisiertem Licht. Vorstellen kann man sich das an folgendem Modell: Man stellt sich das Licht als einen Haufen wild, aber in dieselbe Ausbreitungsrichtung schwingender Wellenlinien vor, die auf einen Kamm treffen. Der Großteil der Linien wird nicht, ohne seine Schwingungsrichtung zu ändern zwischen den Zähnen des Kamms hindurch passen. Ein Teil jedoch, dessen Schwingungsrichtung parallel zu den Zähnen verläuft, gelangt ohne Widerstand hindurch. Dieser Wellenanteil ist nun polarisiert. Ähnlich verhält es sich mit Licht bei einem Polarisationsfilter.

Desweiteren ist auf die Glasplatten eine dünne Polyimidschicht aufgedruckt, in die mit einer feinhaarigen Walzenbürste eine gleichmäßige Streifenstruktur eingearbeitet wird. Die Strukturen der beiden Scheiben liegen sich genau rechtwinklig gegenüber. Um genug Platz für die Flüssigkeit zwischen den Platten zu haben, werden fünf bis acht Mikrometer dünne Kügelchen – Spacer genannt – auf die Innenseite einer der Platten gesprüht. Die stäbchenförmigen Moleküle der Flüssigkristalle, die durch ein Vakuum zwischen die beiden Platten gesaugt werden, lagern sich nun entlang der Rillen im Material an. Aufgrund ihrer Neigung, sich parallel aneinander zu reihen, und durch die orthogonale Lage der Rillen der gegenüberliegenden Platten werden sie gezwungen, eine 90°-Schraube zu bilden.

4. Die Ansteuerung der Pixel

Die Moleküle ändern, wie oben schon erwähnt, ihre Lage, wenn sie einem elektrischen Feld ausgesetzt werden. Sie richten sich parallel zu den Feldlinien aus und können somit das Licht nicht mehr "drehen". Folglich wird es durch die zweite Polarisationsfolie neutralisiert, und das Display bleibt (an dieser Stelle) dunkel. Wie oben erwähnt, sind die Glasplatten mit einem leitenden Material überzogen. Auf einer Seite besteht dieses ITO aus dünnen vertikalen und horizontalen Leiterbahnen (Matrix). Legt man nun eine Spannung an je eine Zeile und eine Spalte an, so läßt sich exakt ein Bildpunkt am Schnittpunkt der Leiterbahnen ansteuern. Zur Ansteuerung aller Pixel ist eine Elektronik zuständig. Da es sehr lange dauern würde, alle Pixel nacheinander zu bedienen, ist der Bildschirm zur Ansteuerung in zwei (oder mehr) logische Hälften geteilt.

Neben dem Bildpunktkondensator gibt es noch einen weiteren sogenannten Speicherkondensator, der durch eine Überlappung der Bildpunktelektrode mit der nächsten Zeile entsteht (siehe Abb.). Dieser sorgt durch seine Ladung dafür, daß das Pixel bis zum nächsten Auffrischen nicht erlischt.

Diese Bauteile sind nicht, wie man denken könnte auf das Display aufgelötet oder aufgeklebt, nein, man fertigt die eine leitende Schicht aus verschiedenen Materialien – unter anderem ist Silizium enthalten, woraus Halbleiterbausteine wie Transistoren bestehen. Das Display selbst dient nun als ein Array weiterer Kondensatoren, den sogenannten Bildpunktkondensatoren.

5. Die Beleuchtung und die farbige Darstellung

Zur Beleuchtung der Punkte reicht bei einfachen Displays, wie sie in Taschenrechnern oder Uhren verwendet werden, oft ein Spiegel aus, der sich hinter dem eigentlichen Display befindet. Dieser reflektiert das einfallende Umgebungslicht und erhellt so die aktiven Pixel, die in diesen einfachen Fällen ohne Transistoren gefertigt werden. In Laptops würde eine solche Beleuchtung keine befriedigenden Ergebnisse liefern. Deshalb ist zusätzlich hinter dem Schirm ein Lichtdifuser angebracht, der die Aufgabe hat, das Licht gleichmäßig auf die gesamte Bildfläche zu verteilen. Zwei bis vier Lampen, CCFT nach Cold Cathode Fluorescent Tube genannt, an den Seiten sorgen für ausreichende Beleuchtung.Über die Auswahl des Lichts kommt man zur farbigen Darstellung. Zwischen die ITO-Schicht ohne Transistoren und deren Glasplatte ist eine einige Mikrometer breite undurchsichtige Maske, Black Matrix genannt, aufgebracht. Diese legt praktisch einen Rahmen um jedes Pixel. In die entstandenen Felder ist jeweils ein in Harz gelöster Farbstoff eingebettet. So besteht jeder Bildpunkt aus den Farben rot, grün und blau. Dieses Pixel-Tripel läßt sich optisch zu einem weiß mischen, erhöht aber im Gegensatz zum Monochromdisplay den elektronischen Verwaltungsaufwand. Das Harz dient nun als Farbfilter, das heißt, es läßt nur das Licht durch, dessen Wellenlänge dem der gewünschten Farbe entspricht. Die richtige Auswahl der Lampe ist dadurch wichtig. Ihr Spektrum besteht hauptsächlich aus unsichtbarem UV-Licht. Um eine satte Farbdarstellung zu erlangen, soll der gewünschte Anteil aber möglichst viel Licht der drei Grundfarben (700 nm, 546,1 nm und 435,8 nm) enthalten. Nur Licht dieser Wellenlängen trägt zur Darstellung bei, da nur diese Wellenlängen die Farbfilter passieren können.

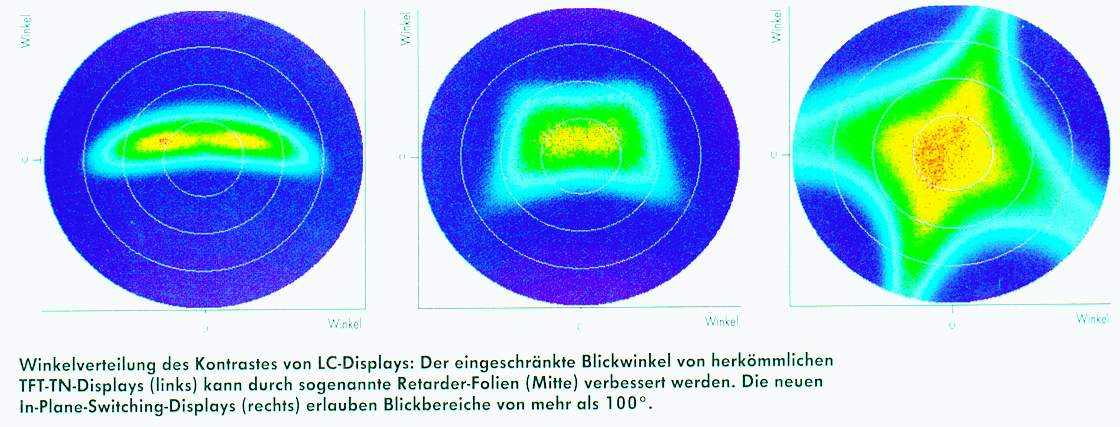

Hat man chon einmal auf ein solches Display geschaut, so wird man festgestellt haben, daß das dargestellte Bild nicht aus allen Blickwinkeln gleich aussieht. Das liegt daran, daß der Abstand der Platten, zwischen denen sich die Kristalle befinden, für einen senkrechten Durchgang des Lichts konzipiert ist. Fällt das Licht schräg durch das Display, verlängert sich dessen Weg. Somit gelangt es nicht mehr durch die definierte Kristallspirale und wird aufgrund dessen um mehr als die 90° (oder den jeweils gewünschten Winkel) gedreht. Folglich stimmt die Polarisationsrichtung nicht mehr, und die Lichtintensität wird geringer. Dies führt zu einem verminderten Kontrast. Unter bestimmten Winkeln kann das Bild sogar umkippen, seine Farben werden invertiert (aus schwarz wird weiß usw.). Bei manchen Schirmen ist schon bei einem Winkel von 15° in vertikaler Richtung kein sauberes Bild mehr zu erkennen. Aus diesem Grund benutzt man auch den Normally White Mode, da der Kontrast davon abhängt, wie schwarz das schwarz ist. Wenn die Moleküle nun im elektrischen Feld ausgerichtet sind, wird das Display dunkel. Zur Messung des Kontrasts in Abhängigkeit zum Blickwinkel verwendet man eine Spezialkamera, die direkt auf das Display gesetzt wird und einen Ausschnitt aus diversen Winkeln aufnimmt. Ein solches Bild ist in der unteren Abb. zu sehen.

Leider ist der Energiebedarf eines LC-Displays wegen der Lampen und deren geringen Lichtausnutzung recht hoch. Nur zwischen drei und fünf Prozent des erzeugten Lichts erreicht das Auge. Der Rest teilt sich folgendermaßen auf: Ungefähr die Hälfte wird vom ersten Polarisationsfilter geschluckt. Ein weiterer Teil wird durch die Spacer und die Farbfilter verbraucht, und etwa dreißig Prozent gelangen nicht durch die undurchsichtigen Rahmen der Black-Matrix. Diese Verschwendung ist bei netzbetriebenen Displays zwar zu verkraften, doch sie schlägt sich negativ auf die Akkuzeiten von Laptops aus, die ausschließlich mit LCDs betrieben werden. Deshalb benutzt man hierbei auch nur ein bis zwei Lampen im Gegensatz zu den Tischgeräten, wo bis zu vier Leuchtmittel für ein leuchtendes Bild sorgen. Dieser Leuchtwert wird in der Einheit Candela/Quadratmeter (cd/m²) angegeben und sollte 100 bis 200 cd/m² betragen.

Auch viele Videoprojektoren arbeiten mit einem LCD. Hierbei strahlt eine helle Lampe durch ein recht kleines aber dafür hochauflösendes Display und projiziert die dort abgebildete Grafik auf eine Leinwand. Der Nachteil dieser Technik liegt darin, daß man die Intensität des Lichts nicht so weit steigern kann, daß es für einen taghellen Raum ausreichen würde. Die Moleküle würden sich durch die Wärme, die durch eine sehr helle Lampe verursacht wird, zersetzen.

6. Das Videosignal

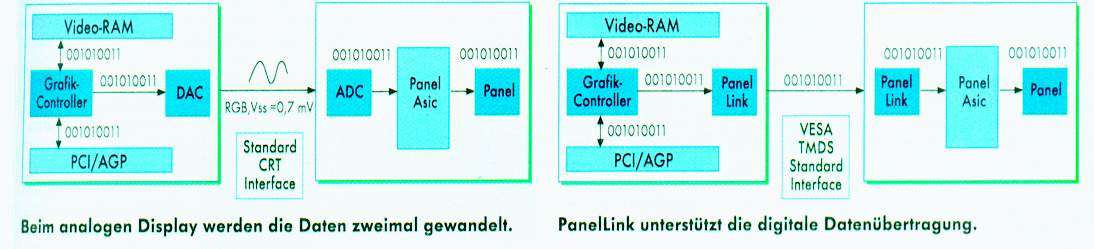

Die meisten herkömmlichen Displays werden wie Röhrenmonitore von einer ganz normalen VGA-Karte mit analogen Videosignalen versorgt. Da ein LCD intern, anders als bei Röhrenmonitoren, digital angesteuert wird (es gibt ja hier nur eindeutige Pixel), wird das Videosignal in diesem Fall unnötigerweise zweimal umgewandelt: Im PC liegt es schon in digitaler Form vor, der VGA-Adapter wandelt es in ein analoges Signal um und die Elektronik des Displays wieder in ein digitales. Deshalb liefern einige Displayhersteller ihre Geräte mit einer zusätzlichen bzw. ausschließlichen digitalen Schnittstelle aus. Zur Verbindung mit dem PC benötigt man dann eine digitale Adapterkarte, die dem Bildschirm dann meist beiliegt. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, daß das Signal verlustfrei am Ziel ankommt – auch auf größere Kabellängen, die im Präsentationsbereich oft benötigt werden, um den PC aus dem Sichtfeld zu schaffen. Außerdem sind die benötigten Sende- und Empfangschips wesentlich günstiger als die AD-/DA-Wandler. Aus diesem Grund werden LCDs in Zukunft wohl noch wesentlich günstiger werden. Hierfür gibt es neben einigen anderen Standards die PanelLink-Technologie von Silicon Image. Dieser Standard wird sich wohl durchsetzen, da er von der VESA (Video Electronics Standards Association) durch deren TMDS-Protokoll (Transition Minimized Differential Signal) standardisiert wurde. Beim TMDS werden die parallelen Daten vom Grafikcontroller in einen seriellen Datenstrom umgewandelt und über drei Zweidrahtleitungen (je eine pro RGB-Signal) plus eine weitere Doppelader für die Taktinformation zum Empfänger geschickt. Dieser erzeugt aus dem seriellen Signal wieder ein paralleles und übergibt es an das Panel-ASIC zur Ansteuerung der Pixeltransistoren (Abb. zeigt einen Vergleich zwischen den Videosignalen eines analogen und eines digitalen Übertragungsverfahrens).

7. Eigenschaften von LCDs

Gegenüber Kathodenstrahlröhren (Cathod Ray Tubes/CRTs) haben die flachen Displays einige Vorteile, die ihre Verkaufszahlen in nächster Zeit weiter steigern werden. Zum einen haben sie eine optimale Geometrie, das heißt ihr Bild ist absolut rechteckig und kein Kugel- oder Zylinderausschnitt, wie das bei CRTs der Fall ist. Aus einem ähnlichen Grund kann man auf eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und ein gestochen scharfes Bild schließen. Sie sind zudem unempfindlich gegen elektromagnetische Störfelder und haben eine geringe Stromaufnahme. Daraus resultiert auch eine geringe Wärmeentwicklung. Des weiteren tritt kaum eine Reduzierung der Lebensdauer durch den Betrieb auf, wie das bei Röhrenmonitoren durch Einbrennen des Kathodenstrahls in den Schirm oft der Fall war. Lediglich die Leuchtmittel (CCFT) müssen nach einigen zehntausend Betriebsstunden gewechselt werden. Der größte Vorteil ist wohl der geringe Platzbedarf, der die LCDs so flexibel einsetzbar macht. Man kann sie sogar als Anzeigetafeln an die Wände hängen – so wurden bereits erste Fernsehgeräte auf LCD-Basis gebaut, die sich bei Bedarf in ein variables Wandbild umschalten lasse. Und kalkuliert man einmal die Mietkosten für die Bürofläche, die ein 17" CRT in einem Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen mehr benötigt, amortisiert sich der Mehrpreis für ein LCD recht schnell. Gerade Unternehmen, deren Kunden direkt in den Arbeitsräumen beraten werden (Banken, Reisebüros, Makler usw.), schätzen den geringen Platzbedarf und das prestigeträchtige Design der LCDs. Laut einer Aussage der c´t werden in einigen Jahren die LCDs die traditionellen CRTs sogar am heimischen PC-Arbeitsplatz verdrängen, was durch den derzeitigen rapiden Preisverfall bei LCDs auch abzusehen ist.Doch bis dahin müssen noch einige unangenehme Nachteile der Displays behoben werden. Die geringe Farbtiefe und der nicht allzu gute Kontrast sind negative Eigenschaften, die unter bestimmten Betrachtungswinkeln auftreten. Diese Betrachtungswinkel müssen vergrößert werden, was unter anderem durch die neue In-Plane Switching Mode Technik (IPS) versucht wird. Außerdem ist die physikalische Auflösung fest vorgegeben. Bei einer niedrigeren als der Standardauflösung schaltet die Elektronik einfach benachbarte Pixel zu einem zusammen. Bei einer Standardauflösung, die nicht einem genauen Vielfachen der reduzierten Auflösung entspricht, erzeugt diese Technik ein Bild, welches das Display nur teilweise ausfüllt – das Display kann nicht vollständig genutzt werden. Diesen Effekt kann man sehen, wenn man auf einem neueren Display mit über 1024 x 768 Pixeln ein DOS-Vollbild öffnet.Die Fertigung eines großen LCDs treibt außerdem den Preis durch entstehenden Ausschuß in die Höhe. Durch kleinste Verunreinigungen in den Schichten des Displays passiert es, daß einzelne Pixel nicht funktionieren. Dieser Fall ist natürlich um so wahrscheinlicher, je größer die Displayfläche wird. Man kann dann nur Teile der Fläche als kleine Displays verkaufen, welche die breite Masse der Käufer nicht braucht. Wenn diese Hürden genommen sind, werden die LCDs es schaffen, innerhalb der nächsten Jahre, den CRT-Verkaufszahlen das Leben schwer zu machen.